|

|

|

|

| 2014年の12月3日~7日の5日間、皇居内の乾(いぬい)通りが一般公開された。これは天皇陛下の傘寿を記念して実施されるもので、春と秋の2回坂下門から乾門までの道の通り抜けをしながら、春は桜、秋は紅葉を一般市民に楽しんでもらおうという陛下の計らいによるそうだ。報道では、例によって連日大行列ができているという。元来、行列に並ぶというのは嫌いだが、抜けるような秋晴れの空をみて俄然ヤジウマ根性が沸いてきた。そんなわけで、思い立って急遽カメラを担いで朝から出かけたのである。 |

東京駅に着いて丸の内口改札を出ると、すでにそれらしき人々がぞろぞろ皇居方面に向かっている。あちこちに警察官が立って交通整理をしていた。皇居前広場に着くと、遠くにすでに大行列ができているのが見える。その行列の最後尾はなんと桜田門あたりで、そこまで内堀通り沿いを600mほど歩かねばならないのである。もう歩道は3列くらいの行列となっていて、そこを粛々と歩く。それでもまだ疎らなので足の速い人はどんどん追い抜いてゆく。

やっと最後尾に着くとそこから本格的な行列ができる。まずは坂下門付近の持ち物検査場までの待ち行列だ。そこまでの約400mの区域にはいくつものレーンがあって、レーンごとに列を作って進む。レーンがいっぱいになると横のレーンに列を作っていくという仕組みになっている。考えてみれば、持ち物検査がいわばダムのように乾通りに流れ込む人の流れをうまく調節しているのだ。この時は幸い2レーン目にはいることができた。列に並んだ人々は平静におとなしく待っている。横はいりや割り込みなども抑止できるし、いずれ自分の番が確実に来ることがわかっているからだ。もっとも、日本人だからこのような方法は有効なのだろうが、割り込みが当たり前の某国人民には効き目がないかもしれない。

|

|

| ■行列々々 |

|

|

|

|

|

| ■人人人・・・ |

| 並び始めてから約40分で荷物検査場を通って坂下門に辿り着く。意外に早かったが、行く手にまた人波が。。。 |

|

| 宮内庁 間近に見るのは初めて。この日両陛下はこの3階の窓から大勢の人々が通るのをご覧になって、喜ばれたそうだ。 |

|

| やっと紅葉しているところに来た。ここから乾門までの約750mを一方通行で通り抜けるのだ。それにしてもこの人波は。。。 |

|

|

| ■紅葉 |

| すでに盛りをすぎてはいたが、陽光にあたって輝いていた。ほとんどが「イロハモミジ」という名のいわゆる「モミジ」だ。人をいれないように撮るのが一苦労。 |

|

|

|

|

|

|

| 乾濠 この石垣の向こうには江戸城天守跡があり、一帯は皇居東御苑となっている。 |

|

| 終点 乾門 明治になってから建てられた門で、昔は近衛兵たちの出入りする門だったが、今は主に宮内庁への所用車などが出入りするという。 |

|

|

| ■皇居周辺散策 |

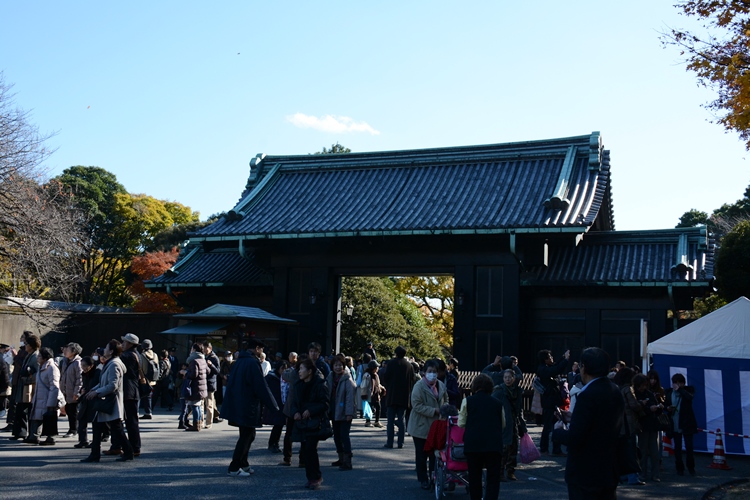

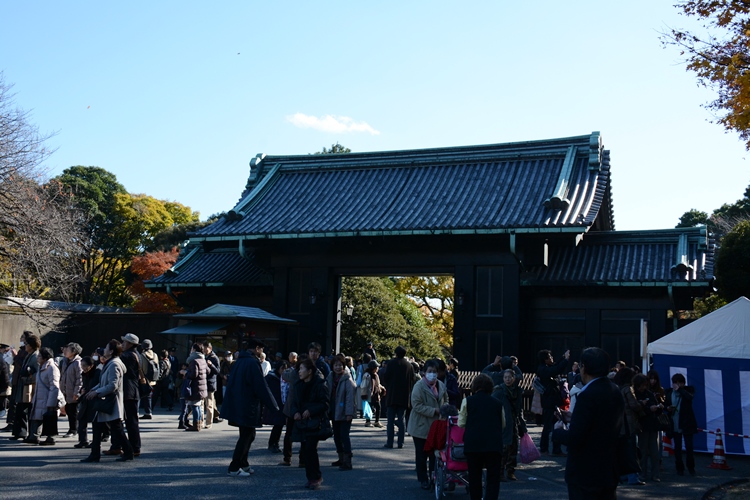

平川橋と平川門

平川門は江戸城の裏門で、御三卿(清水・田安・一ツ橋)の登城口のほか、大奥に近いので大奥女中たちの出入りする通用門として使われたという。 |

|

|

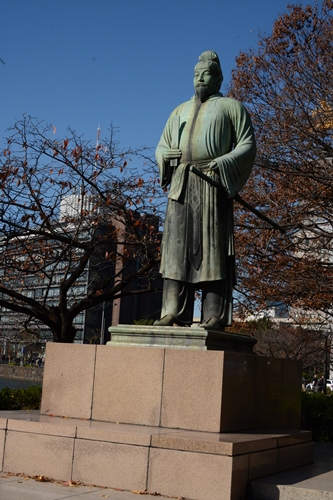

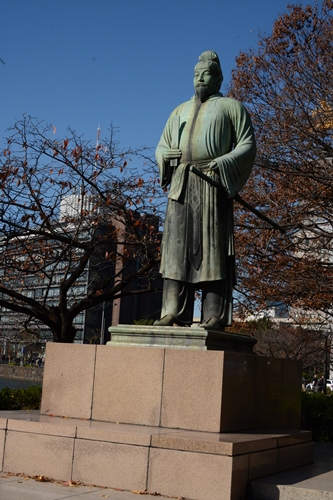

和気清麻呂像

奈良朝末期の廷臣だがなぜここに銅像があるのか。

紀元2600年(昭和15年)を記念して楠公(楠正成)像とともに文武の二忠臣の象徴として建てられたという。楠公像は日比谷交差点近くの皇居外苑にある。 |

|

|

|

|

| 馬場先濠沿いの黄色のイチョウと緑のヤナギ並木。イチョウは東京都の花で都内にはイチョウ並木が多い。→関連ページ |

|

| 日比谷通りのイチョウ並木 横断歩道上から撮ったが、どういうわけか左車線を走る車がいない不思議な光景が出現した |

|

| 東京駅正面 2年前に復原され今年100周年を迎えた。その正面に景観を損ねるような白い遮蔽物が作られている。駅前広場の整備らしいがまたしばらくの間工事が続くのだろう。いつまでたっても工事をしているのが東京駅の丸の内口だ。 |

|

|

|

|

|