|

|

わけあって出雲大社へ弾丸ツアーとなった。羽田発の一番機で出立して最終便で帰ってくるのである。こういうことになったのは、 亡妻がかつて縁結びの霊験あらたかな出雲大社にお参りして帰宅したところ、見合い写真(つまり、わたくしめの)が来ていたという故事に倣って、今度は娘を連れてお参りに行くことになったからである。日程的に日帰りしかできなかったので、弾丸ツアーとなったのである。それでも、せっかくなので出雲大社参拝のあと一畑電車に乗って松江に行ってあちこち見ようとがんばったが、松江城に行くのが精一杯だった。えらく割高な旅となってしまった。

出雲大社といえば、なにごともスケールの大きいのが特色だが、なかでも日本一の日の丸はすごい。支柱の高さは47mで、旗の大きさはなんと畳74枚分、重さは49kgという。あまりに巨大なので荒天の場合は掲揚を見合わせるとか。

|

|

|

|

石畳の参道

この先の祓いの橋という太鼓橋までは下り坂が続く。 |

|

祓いの橋

この先参道は砂利道となり、松林の中を通るが、真ん中と両側の三つに分かれている。中の参道は神々が通り、一般は端を歩くとされる。 |

|

祭神大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)の像

「御慈愛の御神像」

因幡の白兎の神話の一場面 |

|

|

「ムスビの御神像」

大国主大神が海から幸魂奇魂(さきみたま・くしみたま)を授けられた場面を表現しているという。

幸魂は運によって人に幸を与える働き、収穫をもたらす働きである。奇魂は奇跡によって直接人に幸を与える働きである。とされるがなにやらムツカシイ。 |

|

出雲大社境内

平成の大遷宮のため本殿は修復中で、その前にある拝殿が御仮殿(大国主大神の仮住まい)として改修され、拝殿としても使われている。 |

| 高さ6mの銅製の鳥居をくぐると境内。正面は御仮殿(拝殿)その奥に本殿の屋根の一部が垣間見える。 |

|

| この拝殿は、1963年に建てられ、当時戦後最大の木造神社建築とされる。 |

|

| 出雲大社のシンボル、大注連縄。長さ6.5m、重さ1トン。 |

|

屋根しか見えないが修復された御本殿。高さ24mは日本一の神社建築という。分厚い桧皮葺が美しい。屋根の棟の上に交差している千木(ちぎ)の大きさは長さ7.9mで、その上方にあいている穴は人がくぐり抜けられる程の大きさという。この本殿は1744年に造営され、大社造りという建築様式で国宝に指定されている。背後の山は八雲山と呼ばれる。

2000年に平安時代の御本殿がもっと大きいものであったことが確認された。想像図では、高さが48mと現在の2倍だが、高い柱の上に造られた高床式の社殿で、地上とは長い階段でつながっているという途方もない建築物だ。 |

|

東十九社

本殿の東西に1棟ずつ建つ長い社。扉が19あり、旧暦10月に行われる神在祭に全国から集まる八百万の神々の宿舎になるという。神在祭中はすべての扉が開かれるらしい。10月は一般には神無月(かみなしづき;かんなづき)だが、ここ出雲では神在月(かみありづき)となる。 |

|

|

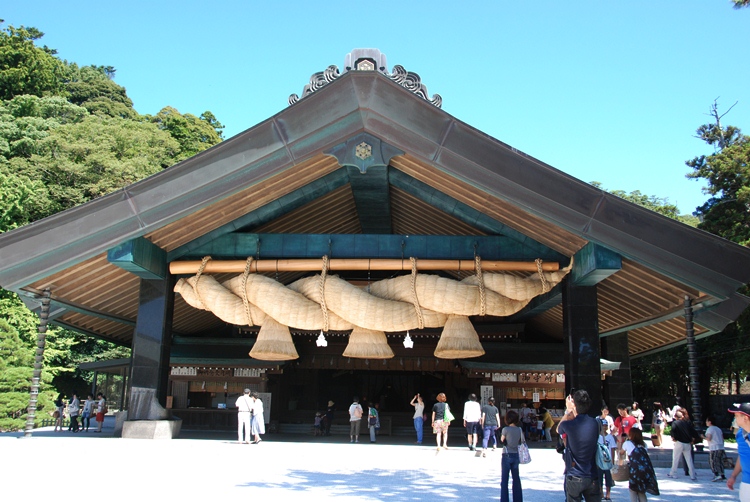

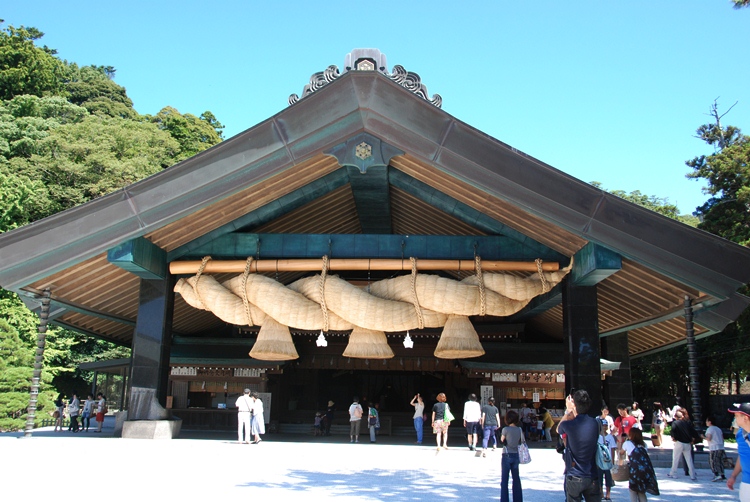

神楽殿

明治12年に出雲大社教(いずもおおやしろきょう)という神道の一派創設にあたり、御本殿とは別に大国主大神を祀る社殿として建てられたという。今日では婚礼なども執り行うようで、この日もひと組の婚儀が行われていた。 |

|

日本最大の大注連縄

長さ13m、重さ4.5トンの巨大な注連縄に圧倒される。 |

|

|

| |

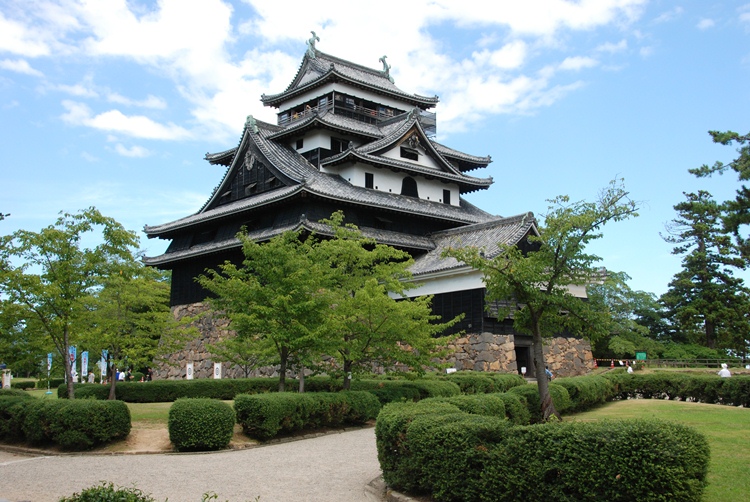

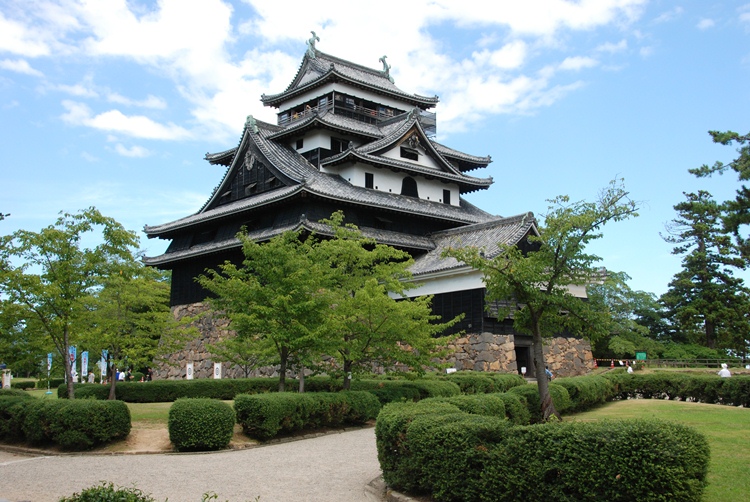

| ■松江城 |

一畑電車の出雲大社前駅から松江しんじ湖温泉駅まで約1時間、電車に揺られてローカル線の旅を楽しんだ。出雲空港連絡の直通バスが出るまでには3時間ある。松江市内の観光地を巡るレイクラインバスを利用するといろいろ行けそうだったが、結局松江城に絞られた。

|

| 重要文化財の松江城は1611年(慶長16年)松江開府の祖である堀尾吉晴により築城された。その後城主は堀尾忠晴、京極忠高と続き、松平直政(徳川家康の孫)になって以来、松平氏10代234年間にわたって出雲国を治めた。この城は全国に現存する12天守のひとつで、天守の平面規模では2番目、高さ(30m)は3番目、古さでは4番目となっている。 |

|

松江神社

松江城二の丸にある神社で、明治10年に旧松江藩の人々により創建された、松平直政を祭神とする楽山神社が始まりで、その後1628年(嘉永5年)堀尾吉晴が創建した東照宮を明治32年に合祀し、この地に遷座して松江神社と改称した。祭神は松平直政(初代松江藩主)、堀尾吉晴(松江開府の祖)、松平治郷(第7代藩主・不昧公)、徳川家康(東照大権現)となっている。 |

|

興雲閣

松江神社の左隣に建つ洋風建築。1903年(明治36年)に松江市が明治天皇行幸の際の御宿所として建てたものだが、日露戦争勃発により明治天皇行幸はかなわず、1907年に当時の皇太子嘉仁親王(後の大正天皇)が行啓し、当館を宿泊施設として使用したという。この建物は明治時代初期に西洋の建築を日本の職人が見よう見まねで建てた「擬洋風建築」という部類だそうだが、屋根の瓦などには日本的な雰囲気が感じられる。現在は松江市郷土館として使われている。 |

|

本丸に建つ松江城天守

複合天守で高さ30m、外観5重、内部は6階、最上階は望楼式。壁は白壁部分が少なく黒く厚い雨覆板で覆われている(下見板張り)。あちこちに狭間、石落としなど実戦本位の仕掛けがされていて、桃山風の荘重雄大な姿を伝えているといわれる。 |

|

|

|

|

|

| |

| |

| |

| |