| 北勢地方のローカル鉄道−三岐鉄道・四日市あすなろう鉄道 |

|

2015.05.26 |

|

|

|

三重県の北部には「三岐鉄道」と「四日市あすなろう鉄道」というローカル鉄道がある。三岐鉄道は三岐線・北勢線、四日市あすなろう鉄道は内部(うつべ)線・八王子線の2路線をそれぞれ運行している。そのうちの三岐線以外の3路線はいずれも一般的な鉄道に比べて狭い762mmという軌間(レール幅)の特殊狭軌(ナローゲージ)を採用している。一方、三岐線は一般的な1067mm軌間の鉄道だ。

ナローゲージはかつての軽便鉄道の流れを汲むものだ。軽便鉄道は建設費や維持費を安くあげるために低規格で建設される鉄道で、1909年に制定された「軽便鉄道法」の公布により全国に普及した。通常、軌間1067mm未満の営業鉄軌道が軽便鉄道とされる。しかし、その「軽便」ゆえに鉄道のメリットである高速・大量輸送の要求に応えられず、バスやトラックなどの自動車輸送の発達にも押され、相次いで廃止となってしまう。現在は、一般の旅客営業線としては、ここ三重県の三岐鉄道北勢線と四日市あすなろう鉄道の内部(うつべ)線・八王子線、それに富山県の黒部峡谷鉄道が残るのみとなった。一方、一般営業用ではないが、山から木材を搬出したり、ダム工事の資材や作業員の生活物資を運ぶために主に山岳地帯に敷設された軽便鉄道は今でも存在する。

むかし東北に行ったときにナローゲージの花巻電鉄に乗ったことがある。この電鉄は鉛温泉までの鉛線と花巻温泉に行く花巻線の2路線があったが、鉛線は1969年に、花巻線は1972年にそれぞれ廃止となってしまった。

左の写真は1967年鉛温泉駅でのスナップ。いかにも’軽便鉄道然’としている。 |

|

|

そこでこのたび、このような残り少ないナローゲージ路線を走破するために、日帰りで北勢線・内部線を訪ね、同時に三岐線も走破してきた。

・各路線比較

| 路線 |

北勢線 |

三岐線・近鉄連絡線 |

内部線・八王子線 |

| 路線距離(営業キロ) |

20.4km |

26.5km・1.1km |

5.7km・1.3km |

| 軌間 |

762mm |

1067mm |

762mm |

| 駅数(終起点駅を含む) |

13駅 |

15駅・1駅 |

8駅・2駅 |

| 単線/複線区間 |

全線単線 |

全線単線 |

全線単線 |

| 電化区間(電圧) |

全線(直流750V) |

全線(直流1500V) |

全線(直流750V) |

東海道新幹線で名古屋まで行き、その後

名古屋−(近鉄名古屋線)−桑名(西桑名)−(北勢線)−阿下喜−(徒歩)−伊勢治田−(三岐線)−西藤原−(三岐線)−近鉄富田−(近鉄名古屋線)−四日市−(内部線)−内部−(内部線)−四日市−(近鉄名古屋線)−名古屋

というルートだが、運転本数がそう多くないことから、フリー切符を買ったものの途中下車はままならず、駅ホームや車中からの撮影が主体となった。

|

|

|

|

|

| ■三岐鉄道北勢線 |

北勢線は桑名市の西桑名駅といなべ市の阿下喜(あげき)駅を結ぶ。

1914年(大正3年)軽便鉄道の北勢鉄道として現在の起点である西桑名駅と楚原駅間14.5kmが開通。1931年(昭和6年)阿下喜駅まで全線開通および全線電化により北勢電気鉄道に社名変更。その後1944年に三重交通と合併したが、1964年三重交通から鉄道分離して三重電気鉄道と改称、翌年に近畿日本鉄道と合併した。2000年に近鉄が同線の廃線を表明し、2003年に沿線の桑名市・東員町・いなべ市の支援により三岐鉄道北勢線として運行を開始した。

|

|

桑名駅にはJR・近鉄・養老鉄道が集まっているが、北勢線はそこから300mくらい離れた西桑名駅を起点とする。

このため桑名駅周辺は3種類の軌間の鉄道(近鉄線:1435mm・JRおよび養老鉄道:1067mm・北勢線:762mm)が走る珍しいところだ。 |

|

1面1線のプラットホーム |

|

|

|

|

|

西桑名駅に進入する列車

(スタートボタンを押してください) |

|

|

|

|

JR関西線の快速「みえ」鳥羽行きが横を駆け抜ける |

|

近鉄名古屋線の急行名古屋行き |

|

北勢線の270系K75編成

丸っこい屋根の小ぶりの車体(長:15.6m・幅:2.11m・高:3.67m)に、飛び出した2つの前照灯が愛嬌のある顔を作りだしている。 |

|

| 車内の様子。確かに車幅は狭いがドアは両開き仕様になっている。この車両は車体長が15m級で、ナローゲージ用としては最大クラスという。 |

|

いよいよ発車。阿下喜まで約1時間だ。

西桑名駅を発車すると25‰の上り坂となり、やがて大きく右にカーブしてJR線と近鉄線をオーバークロスする。

ツリカケ駆動のモーターが独特の唸り音を上げる。最高速度は45km/hまで、とのことだが、車両全編成は70km/hまでの高速化対応されているものの、線路や信号関係の高速化対応がまだ追い付いていないので、未だ45km/hでの走行にとどまっているそうだ。 |

|

| 左の複線は近鉄線、右の単線はJR関西線。中央に見える踏切の道路をさらに右へ進むと北勢線の踏切があるので、ここでは3種類の軌間が並ぶ日本では唯一の踏切となっている。 |

|

上り電車(K72編成)との行き違い

在良(ありよし)駅 |

|

| 民家の軒先をかすめて縫うように走る。コンクリートマクラギは使われておらず、軌間が狭い分揺れは大きい。 |

|

|

| たんぼのカラス なにやら相談中の人たちを尻目に、あぜ道に佇むカラス |

|

| 東員駅で乗務員交代と上り線電車の行き違い待ち。ホームは1面2線のほかに側線があって270系K76編成が留置されている。駅前にはパークアンドライド用の駐車場を備える。 |

|

| 上り西桑名行きが到着。200系K77編成の北勢線開業100周年記念旧北勢線カラー。画像では確認できないが、この編成の桑名寄り3両は連接台車構造で、国内の特殊狭軌路線では唯一の存在という。出目金のヘッドライトがユーモラスだ。 |

|

|

|

|

| 遠方は鈴鹿山脈。右端の山は藤原岳。楚原−麻生田(おうだ)間 |

|

| セメントの原料である石灰石を採掘するために山肌を削られた藤原岳。ふもとには太平洋セメントのセメント工場がある。生産されたセメントは三岐線の貨物列車によってJR富田駅まで輸送される。 |

|

| 終点阿下喜駅に到着。 1面2線の広いホームを持つ。 |

|

阿下喜駅正面。 2006年にリニューアルされたモダンなつくりで、ホームまではバリアフリーとなっている。

北勢線は2003年に近鉄から三岐鉄道への移籍に際して駅施設や周辺の整備が行われたという通り、全般に近代化が進んでいるという印象。ナローゲージのローカル線イメージは薄い。 |

|

270系K75編成電車の全景。 左からクモハ275+サハ138+クハ145で 前1両と後寄り2両では車体長が異なるのがわかる。クモハ275号車は15m級、ほかは11m級となっている。15m級というのは762mm軌間の車両としては最大という。

車両は7編成24両で、基本的に阿下喜寄りの電動制御車に、付随車を西桑名寄りに連結して3両または4両編成としている。

| 編成番号 |

電動制御車(阿下喜寄り) |

中間付随車 |

制御車(西桑名寄り) |

| K71 |

271 |

146 |

171(電動車) |

| K72 |

272 |

147 |

172(電動車) |

| K73 |

273 |

142・136 |

141 |

| K74 |

274 |

144・137 |

143 |

| K75 |

275 |

138 |

145 |

| K76 |

276 |

135 |

134 |

| K77 |

277 |

201・101 |

202 |

K77編成の西桑名寄り3両は連接台車による連結方式となっている

|

|

| パンタグラフが車体と不釣り合いなほど大きい。これは、「普通鉄道構造規則」により架線の高さが決まっている(レール面から5m以上5.4m以下)からで、車高が低い分パンタグラフは大きくなるのだ。 |

|

冷房化された車両は車体が小さいために冷房装置を屋根に搭載できず、車内に床置きとしているという。側面に冷房装置の吸気口(ルーバ)が設置されている。

この編成ではこの2両だけが冷房車で275号車は非冷房。 |

|

近鉄時代に活躍したモニ220形電車。後方は軽便鉄道博物館で休日限定で、ミニ電車の運転や、パネルによる資料の公開がされているという。

|

|

|

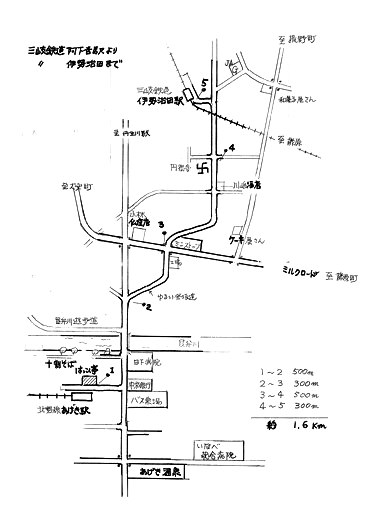

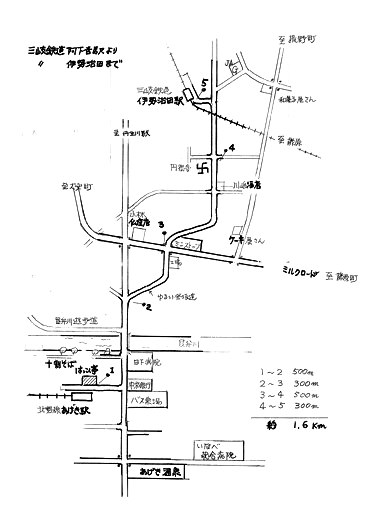

阿下喜駅からは三岐線の伊勢治田(いせはった)駅まで徒歩15分くらいで行くことができるという。ちなみに駅前のそば屋に左のような地図が用意されていたので、それをもらって周りの景色を見ながら歩いてみることにした。 |

|

員弁(いなべ)川

鈴鹿山脈の御池岳を源流として、いなべ市・東員町・桑名市を通って伊勢湾に注ぐ。延長37km。

三岐鉄道の両線はこの員弁川をはさんでほぼ並行して走る。

上流側に鈴鹿山脈と藤原岳を望む。 |

|

下流側を望む。水はきれいだ。

この橋を渡り、民家がまばらに建つ道をひたすら歩く。 |

|

|

| やがて三岐線の踏切が現れ、伊勢治田駅の構内が見えるところまで来た。 |

|

|

|

|

| ■三岐鉄道三岐線 |

三岐線は四日市市のJR富田駅といなべ市西藤原駅を結ぶ路線だが、三岐朝明信号場から近鉄連絡線が分岐し近鉄富田駅につながっており、この連絡線にはすべての旅客列車が直通する。いっぽう、三岐朝明信号場と富田駅間は貨物列車専用で、東藤原駅からのセメント輸送列車が運行されている。

三岐鉄道はもともと小野田セメントと浅野セメントの2社が鈴鹿山脈の藤原岳に産出する良質な石灰岩とそれを原料にしたセメントを搬出するために敷設を計画したのが始まりである。現在の富田-西藤原間が全通したのは1931年(昭和6年)12月のことで、ガソリンカーによる旅客列車と、蒸気機関車牽引による貨物列車が運転された。しかし、両社ともセメント工場が未完成であったために、開業当初は厳しい経営が続いたが、1932年に小野田セメント藤原工場が完成してセメント輸送が本格化し、経営は安定した。

当初、旅客輸送は副業で1935年頃は貨物が旅客の2倍の収入となっていたが、その後旅客輸送は好調に転じた。終戦後の特需景気下の貨物輸送増大に対応するため、1954年3月に全線の電化を完了し、貨物列車を電気機関車牽引とし、1956年からは旅客列車も電車化していった。その後の高度経済成長期のセメント需要の増大で貨物輸送は活況を呈した。

旅客輸送でも、沿線の宅地開発による沿線人口の増加から、乗り継ぎ客の多い近鉄富田駅への連絡線を新設し、1970年6月に直通列車の乗り入れを開始した。そして1985年3月からは全列車が近鉄富田駅発着となって現在に至っている。三岐線は貨客ともに活躍する全国でも数少ない鉄道として知られている。 |

|

| 1面2線のホーム。たくさんの側線がある。貨物列車を留置するのだろう。次の電車まで約40分待ちとなった。 |

|

|

まだ電車到着の時刻でもないのに踏切の警報機が鳴りだした。多分貨物列車が通るのだろうと思っていたら、果たして電気機関車が来た。重連のED46形機関車だ。しかし名物のセメント貨物列車でなかったのは残念! |

|

やがてダイヤどおりの同時刻に上下線が入線

↑下り西藤原ゆき 101系

↓上り近鉄富田行き 701系 いずれも西武鉄道からの譲渡車両 |

|

|

|

蒸気機関車をかたどった駅舎

駅員のほかにトイレ掃除の女性が働いていたが、客は私だけ。 |

|

ホームの横に「ウィステリア鉄道」なる鉄道展示施設がある。

三岐鉄道開業時に活躍したE102号蒸気機関車と三岐通運(三岐鉄道が出資する貨物輸送会社)のDB25ディーゼル機関車が展示されている。手前の芝生にはミニ鉄道の線路が敷かれているが、今年(2015)の春に施設は廃止になったという告知がでていた。 |

|

|

| 駅の周りはなにもなく、もはや引き返すしかないので、折り返し電車で近鉄富田に向かう。 |

|

|

東藤原駅 貨物列車の終点駅でセメント専用のタキ1900がずらりと待機する。

右に太平洋セメント藤原工場の施設が見える。藤原岳から採掘した石灰石を使ってセメントを製造し、ここから20両近い長大編成の貨物列車でJR富田駅まで搬出する。 |

|

丹生川駅で下り電車との交換

乗客はひとり降りた模様 |

|

上り線に隣接している「貨物博物館」

展示されているのは、元東武鉄道のB4形蒸気機関車の39号機(元国鉄5650形)と貨車数台。 |

|

|

|

| 速度は60km/h近いが、とにかく全線に亘って上下左右とも揺れが激しい。とくに上下動が強くてピョンピョン跳ねるようだ。木製マクラギも原因だろうが、保線が悪すぎる。貨物列車の重量で路盤が相当痛んでいるのかもしれない。(三里−大安付近) |

|

|

| 三岐線貨物線と別れて近鉄連絡線にはいる。しばらく近鉄名古屋線と並走して終点の近鉄富田駅に到着する。 |

|

| 近鉄富田駅の3番ホームが三岐線の発着線となっており、そのまま相互に乗り換えができる。 |

|

| 近鉄名古屋線の急行四日市行きが入線してくる。 これに乗って次の訪問先である内部線が接続する四日市駅に向かう。 |

|

|

|

|

| ■四日市あすなろう鉄道内部線 |

四日市あすなろう鉄道は今年(2015)4月1日に発足したばかりの鉄道である。それまでは近畿日本鉄道(近鉄)の運営だった内部(うつべ)線と八王子線を引き継いだ。

2012年に近鉄は内部・八王子両線を廃止して三重交通によるバス路線に転換するバス高速輸送システム(BRT)化するという提案を行った。これに対し四日市市側は鉄道による存続を強く要望した。そのため、近鉄と四日市市との間で2015年春から新会社が運行し、四日市市が施設・車両を保有する方式で存続させることに合意し、2014年3月に「四日市あすなろう鉄道」を設立した。出資比率は近鉄グループホールディングスが75%、四日市市が25%の第三セクター方式で、運営形態は四日市あすなろう鉄道が第2種鉄道事業者、四日市市が第3種鉄道事業者となる。このようにして、希少なナローゲージ鉄道廃止の危機状態は避けられた。

内部線は1912年(大正元年)から1915年にかけて、三重軌道が開業した日永駅と関西本線の四日市駅西口間をむすぶ軌道線(道路上に敷設された線路を走る)としてスタートした。その翌年1916年に三重鉄道が設立され、三重軌道の路線を廃止して、これを軽便鉄道法による軽便鉄道として新たに開業させた。1922年には日永駅−内部駅間が開業し、その後伊勢電気鉄道(近鉄名古屋線の前身)、三重交通と変遷し、戦後になって起点駅が現在の近鉄四日市駅となった。そしてその後、三重電気鉄道を経て1965年(昭和40年)に近畿日本鉄道が吸収合併し、同社の路線となったのである。それからちょうど50年の今年に新たな再出発をしたということになる。 |

| 近鉄四日市駅高架下に「あすなろう四日市駅」がある。 |

|

改札を通ると正面にパステルカラーの電車が止まっている。やはり細い!

この列車は日永駅から分岐する八王子線直通だ。 |

|

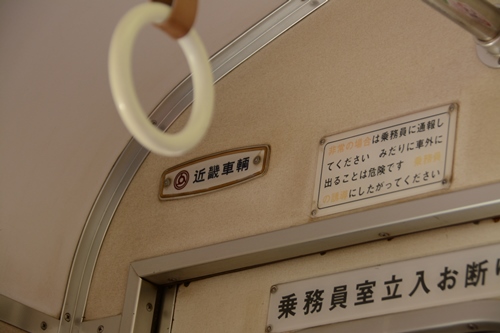

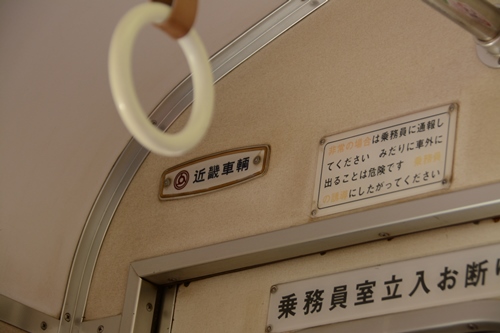

近鉄時代の1982年に導入された260系電車。北勢線の270系電車とほぼ同じサイズだが、少し小さくみえるのは気のせいか。

|

|

・車両の編成

内部線・八王子線ともに共通の車両を使っていて、以下の車両を随意に組み合わせて2ないし3両を最大5編成として組むようだ。

| 電動制御車:四日市側 |

付随車:中間(3両編成時) |

付随制御車:内部・西日野側 |

| 261 |

121 |

161 |

| 262 |

122 |

162 |

| 263 |

123 |

163 |

| 264 |

124 |

114 |

| 265 |

|

115 |

|

| 日永駅で分かれて八王子線の西日野駅に向かう、 265+121+163編成 |

|

| 日永駅は2面3線のホーム構造。右に曲がって行くのが八王子線。左の2線が内部線だが、下り線ホームは手前にずれている。ここで内部行きを30分の待ち合わせとなった。 |

|

|

| 車内の様子。今年初めての夏日となった暑い日だったが非冷房車なので、窓を開けて風をいれている。 |

|

| 泊駅で上り電車と交換。おかしなことに進行方向右側の線路に入線して交換を行っている。1989年(平成元年)に行なわれた単線自動閉塞化にあわせて、従来の左側通行から改められたというが、なんのことやら? |

|

|

|

|

|

| 車幅が狭いので中央にある運転台。因みに同じナローゲージでも北勢線の車両は左側に運転台がある。 |

|

|

| 内部駅から引き返して四日市駅に向かう。再び泊駅にて列車交換。ホーム右側に停まることになんとなく違和感がある。 |

|

| 近鉄四日市駅 名古屋行き急行で名古屋に戻り、帰京する。 |

|

|

|

|

| 鉄道総合サイト:「鉄道少年のなれの果て」 |

|