|

|

|

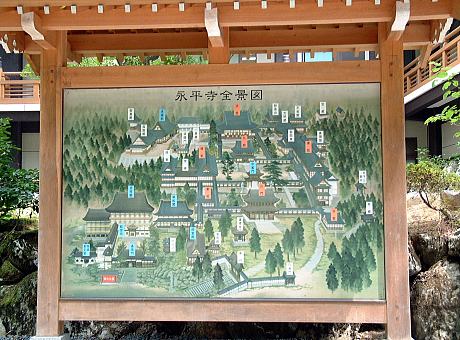

永平寺は寛元2年(1244)道元禅師により開創された出家参禅の道場である。正式には「吉祥山永平寺」と号する。

境内は約10万坪(33万平米)、樹齢約700年といわれる老杉に囲まれた静寂なたたずまいの霊域に、七堂伽藍を中心に70余棟の殿堂楼閣が建ち並んでいる。

永平寺の開祖道元禅師は、鎌倉時代の正治2年(1200)京都に誕生した。父は鎌倉幕府の左大臣久我道親、母は藤原基房の娘といわれている。8歳で母の他界に逢い世の無常を観じて比延山横川に出家した。その後、京都の建仁寺に入り、24歳の春、師明全とともに中国に渡り天童山の如浄禅師について修行し、悟りを開いて釈迦牟尼仏より51代目の法灯を継ぎ、28歳のときに帰朝した。帰朝後京都の建仁寺に入り、その後宇治の興聖寺を開創した。

寛元元年(1243)鎌倉幕府の六波羅探題波多野義重公のすすめにより、越前国志比の庄吉峰寺に弟子懐弉禅師(永平寺2世)等とともに移った。翌2年、大仏寺を建立、これを永平寺と改称しのちに山号を吉祥山に改めて、ここに真実の仏弟子を育てる道場が開かれた。

(永平寺ガイドブックより転載)

|

|

| 永平寺俯瞰 |

|

|

|

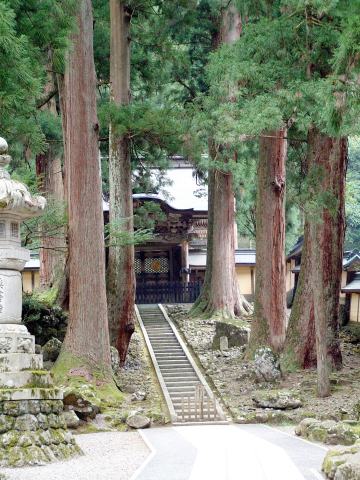

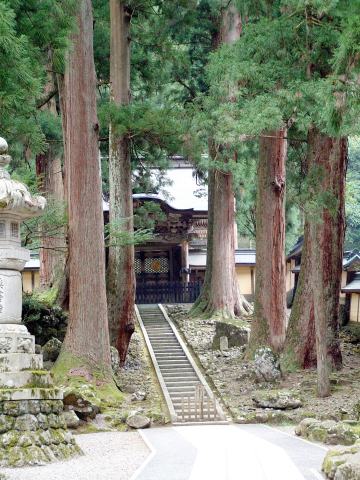

| 正門 |

|

|

|

| 山門 |

|

宝冶2年(1248)に建立、寛延2年(1749)に改築された。

永平寺最古の建物。 |

|

|

山門両脇に安置された四天王のうち「南方増長天」(左)と

「東方広目天」 |

|

|

| 祠堂殿(しどうでん) |

|

| 全国有縁の信者から納められる位牌を安置する。昭和5年に建てられた。 |

|

|

| 仏 殿 |

|

国土安穏や万民和楽を祈る道場。明治35年に改築された。

|

|

|

| 承陽門(じょうようもん) |

|

| 道元禅師の霊廟である承陽殿への正門 |

|

|

|

|

浴室(左)と鐘楼堂(右)中央の急階段は経蔵に続く。浴室は沐浴場で修行道場のひとつ

|

|

| 傍らにある大杉 |

|

|

| 唐門(からもん) |

|

| この門は勅使門ともいい、永平寺貫主の就任や皇室からの使者の上山の際に開かれる。天保10年(1839)の再建。 |

|

|

| 傘松閣 |

|

| 絵天井の大広間 |

|

| 昭和5年当時の文展、帝展の入選者144名の作品230点の花鳥図がはめこまれている |

|

|

|

|

| 伽藍をつなぐ回廊 |

|

| 回廊の内部はピカピカに磨き上げられている |

|

|

|

|

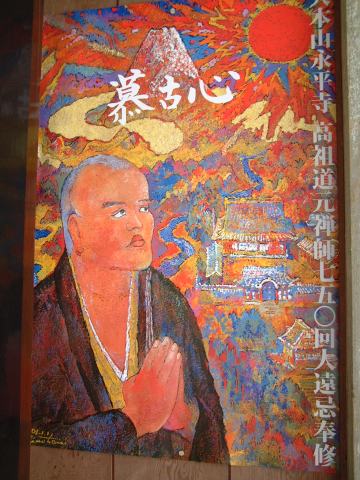

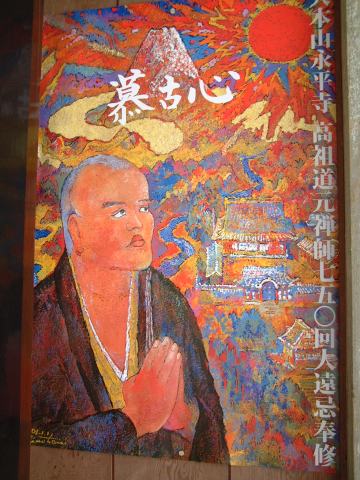

| 「高祖道元禅師790回大遠忌奉修」ポスター(2001) |

|

|

|

|

|

|

|